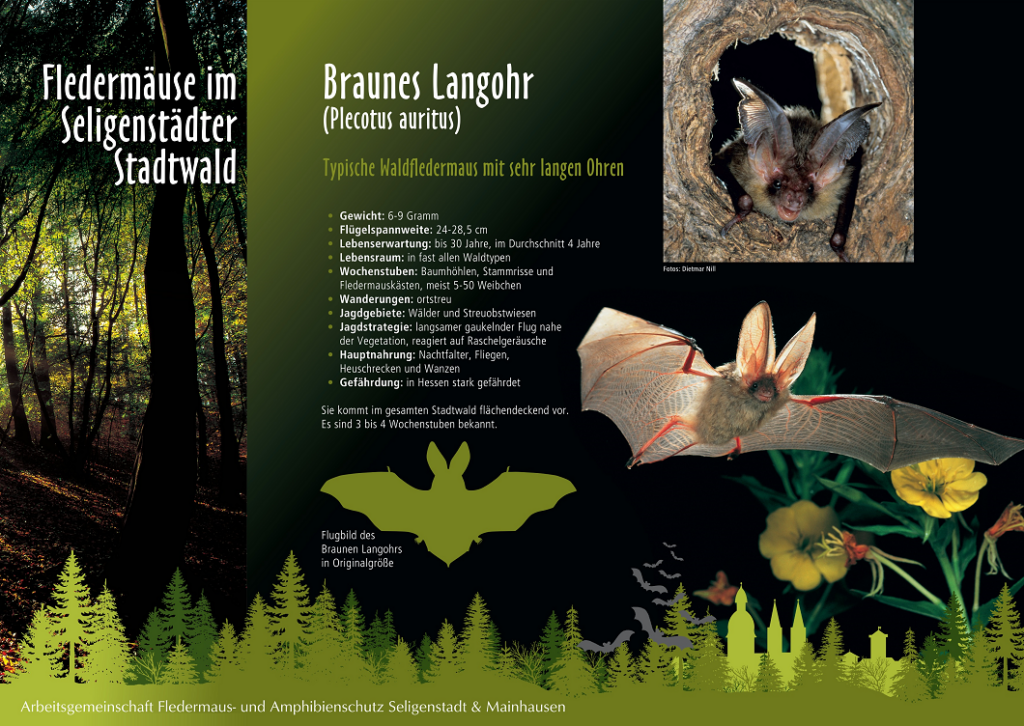

Bild: © D. Nill

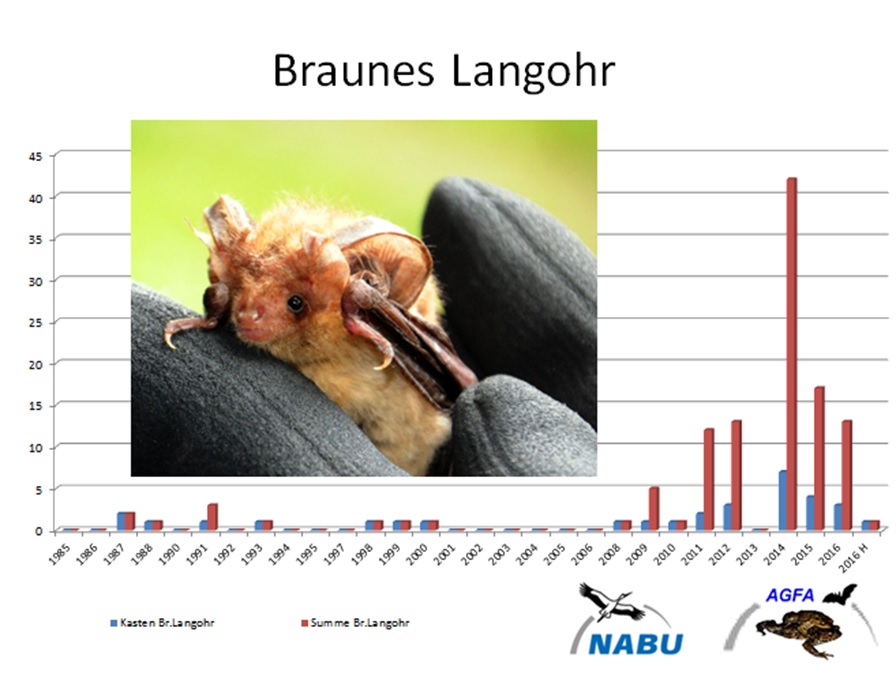

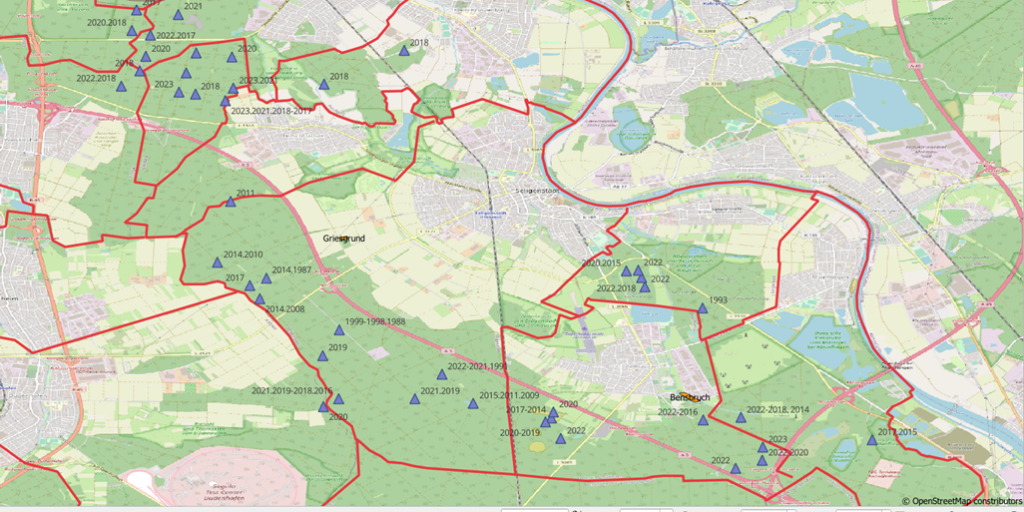

Vorkommen Braunes Langohr im Wald des Kreises Offenbach beim Kastenmonitoring

Einzelnachweise

- 2023: HST018 7,HST023 1,HST024 1,FLM93 2

- 2022: FLM104 2,FLM108 2,FLM51 5,FLM67 1,FLM-706-710 1,FLM71 2,FLM80 1,FLM81 6,FLM83 5,HST002 5,HST012 15

- 2021: FLM05 5,FLM108 7,FLM13 1,FLM51 7,FLM71 2,HST004 11,HST006 2,HST023 2,HST024 1

- 2020: FLM108 11,FLM11 4,FLM51 6,FLM67 10,FLM82 12,HST001_1 9,HST014 7,HST021 14,HST034 12,SF03 9,SF07 5

- 2019: FLM05 2,FLM12 7,FLM13 2,FLM51 8,FLM67 8,HST021 16,HST035 15,SF07 2

- 2018: FLM05 2,FLM51 9,FLM81 6,HST001_1 8,HST012 2,HST019 9,HST020 3,HST021 16,HST024 3,HST031 1,HST032 1,HST035 15

- 2017: FLM15 15,FLM56 8,FLM67 15,HST001 8,HST002 6,HST024 6,SF01 17

- 2016: FLM05 1, FLM67 2,HST004 1,SF01 11

- 2015: FLM26 5,FLM56 15,FLM82 1,SF01 9

- 2014: FLM02 10,FLM10 7,FLM51 1,FLM72 1,SF01 23

- 2011: FLM18 2,FLM26 10

- 2010: FLM02 1

- 2009: FLM26 6, FLM10 1

- 1999: FLM20 1

- 1998: FLM20 1

- 1993: FLM70 1

- 1991: FLM71 3

- 1988: FLM20 1

- 1987: FLM72 3

Aussehen und Größe

Das Braune Langohr ist eine mittelgroße braungefärbte Fledermaus, die 6 bis 9 g schwer ist. Sie hat sehr lange, zarte Ohren, die im Winterschlaf und in Tageslethargie nach hinten unter die Flügel gelegt wird. Ihre Spannweite variiert von 24 bis 28,5 cm. Der Ohrdeckel (Tragus) ist gerade und lanzettförmige. Beim Zurücklegen der Ohren bleibt er in seiner normalen Position und steht bei zusammengefalteten Ohren nach vorne. Sie haben auffallend große Augen. Der Daumen, die Daumenkralle und die Hinterfüße sind groß, die Zehen sind stark borstenartig behaart. Die breiten Flügel sind kurz und rund. Nachgewiesene wurde ein Höchstalter eines Weibchens von über 30 Jahren. Im Durchschnitt werden sie ca. 4 Jahren alt. Sie wandern kaum über 30 km und sind sehr ortsgebunden.

Verbreitung und Lebensraum

Das Braune Langohr ist eine typische Waldfledermaus, die man aber auch an Einzelbäumen in Parks und Gärten vorfinden kann. Bei den Waldarten ist sie wenig wählerisch, es werden Nadelmischwälder, Fichtenforste bis hin zu Buchenbeständen bewohnt. Seltener findet man sie in den Kiefernforsten des Tieflandes, kommt aber in der Sendefunkanlage Zellhausen vor. Im Sommer werden sowohl Baum-, als auch Gebäudequartiere bewohnt. Im Winter findet man sie in einer Vielzahl von unterirdischen Quartieren, von Höhlen bis zu Felsspalten, aber auch in Baumhöhlen. Als Baumquartiere werden abstehende Rinden bis Fäulnis- und Spechthöhlen besiedelt. Geht auch gerne in Nist- und Fledermauskästen. In Dachräumen findet man sie meist zwischen Ziegeln, Lattung und Gebälk, in Zapfenlöchern und hinter Verkleidungen. In der Übergangszeit im Frühjahr und Herbst ist sie in allen nur denkbaren Quartieren von Orgelpfeifen bis Toilettenpapierhalterungen und Radkästen abgestellter Autos zu finden. Einzelfunde in Geröll, Blockhalden, Holzstapeln und Dachsbau deuten auf alternative Überwinterungsplätze hin. In Mitteleuropa ist das Braune Langohr in Kleinquartieren wie Erdkellern, Kleinhöhlen und Brunnenschächten die häufigste gefundene Art.

Lokale Vorkommen

Kommt im gesamten Stadtwald flächendeckend vor. Es sind 3 bis 4 Wochenstuben bekannt.

Fortpflanzung

Die Wochenstuben sind von April bis September belegt, sie umfassen in der Regel 5 bis 50 Weibchen. In den drei letzten Juni Wochen liegt die Geburt der Jungen. Sie werden 40 bis 50 Tage lang gesäugt. Meist wird nur ein Junges geboren, bei älteren Weibchen kommen auch Zwillingsgeburten vor. Gebäudewochenstuben sind oft über das ganze Sommerhalbjahr stabil, Baum- und Kastenquartiere werden regelmäßig alle 1 bis 5 Tage in einem Umkreis von wenigen hundert Metern gewechselt. Die Männchen leben den Sommer über einzeln. Die Mitglieder einer Wochenstube sind eng miteinander verwandte Weibchen, die ein kleines Gebiet von etwa 1 km2 über Jahrzehnte bewohnen können. Die jungen Weibchen bleiben ihrer Geburtswochenstube treu und pflanzen sich hier fort, zumindest ein Teil der jungen Männchen verlässt das Gebiet der Kolonie.

Ernährung und Jagd

Die meisten Beutetiere sind Nachtfalter, es werden aber auch Zweiflüglern, Heuschrecken, Wanzen, Spinnen, Weberknechte, Ohrwürmer und Raupen erbeutet. Bei den Nachtfaltern werden mittelgroße Eulenfalter und Hopfenspinner bevorzugt, wohingegen Bärenspinner und Spanner gemieden werden. Da beim Braunen Langohr die Flüssigkeitsverluste über die Flughäute und Ohren sehr hoch sind, nehmen sie pro Tag 2 bis 5 g Wasser auf. Dies wird meist wird im Flug direkt von Wasseroberflächen getrunken. Braune Langohren fliegen meist erst bei vollständiger Dunkelheit aus. Es werden fliegende Insekten in der Luft erbeutet oder Insekten von der Vegetation abgesammelt. Sie finden die Beute im langsamen gaukelnden Suchflug nahe an der Vegetation anhand der Raschelgeräusche oder mit den Augen, um sie dann im Rüttelflug abzulesen. Hierbei finden sie ihre Beute vom Boden bis in die Baumspitzen hoher Bäume. Größere Beute wird an Fraßplätzen gefressen. Die Jagd erfolgt kleinräumig (meist kleiner als 1 ha), oft werden nur einzelne Baumgruppen bejagt.

Gefährdungen

- durch Quartierverluste und Quartierbeeinträchtigungen:

- In Siedlungen:

- Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an Gebäuden (insbesondere Kirchen)

- Anstrahlen der Ein- und Ausflugöffnungen (häufig z.B. an historischen Gebäuden) und durch Lichtanlagen in Winterquartieren

- Vergiftung der Tiere durch Holzschutzmittelbehandlungen in Dachstühlen

- Verschluss von Quartieren

- direkte Verfolgung, wegen besonderer Abneigung gegenüber Ansammlungen von Fledermäusen oder deren Exkrementen

- Im Wald:

- fällen von Höhlenbäumen

- Entnahme von stehendem Alt- und Totholz oder forstlich betrachtet „minderwertigen“ Bäumen (z.B. Höhlenbäume, Bäume mit Schadstellen jeglicher Art)

- In Siedlungen:

- Nahrung

- Vergiftungen durch die Landwirtschaft

- Entfernung von Hecken, Säumen usw. in Kulturlandschaften

- Anreicherung von Giftstoffen im Körper der Tiere durch den Einsatz von Insektiziden in Wäldern zur Bekämpfung von Forstschädlingen

- Jagdgebiet

- Verlust von extensiven Streuobstwiesen (mit hochstämmigen Bäumen, maximal 2-schüriger Mahd, Verzicht auf Insektizide, Herbizide und Dünger)

- Isolation von Kolonien durch die Entfernung verbindender Landschaftselemente zwischen Waldgebieten (Burland et al. 1999)

- Entfernung natürlicher oder naturnaher Waldränder

- Siedlungserweiterungen, da z.B. alte Hausgärten, dörfliche Obstgärten und Streuobstwiesen durch die Umnutzung in Neubaugebiete verloren gehen

- Verlust von Park- und Alleebäumen, Hecken, Feldgehölzen und Säumen durch Pflegemaßnahmen oder Verkehrssicherung (Häussler & Braun 2003), die als Jagdgebiete und zur Orientierung z.B. bei Flügen in die Jagdgebiete dienen

- Winterquartiere

- häufige Störungen in den Winterquartieren (Stollen, aufgelassene Bergwerken, Keller) durch Höhlentourismus/Vandalismus

- Umnutzung, Einsturz oder Verfüllung von ehemaligen Luftschutzbunkern, Kellern, Stollen, etc., die als Winter- und Übergangsquartiere dienen können

- sonstige

- durch die relativ niedrige Flughöhe besteht Kollisionsgefahr an Verkehrswegen

Schutzmaßnahmen

- Schutz bestehender Wochenstuben stärken , dass mittelbaren Quartierumgebung mit einbeziehen, insbesondere hinsichtlich Lichtverschmutzung in die Quartierschutzkonzepte.

- Verzicht auf Fassadenbeleuchtungen an Quartiergebäuden im Sommerhalbjahr.

- Förderung von Alt- und stehendem Totholz in Wäldern, Parks und Gärten.

- Schutz von bekannten Winterquartieren in Höhlen mittels Zutrittsbeschränkungen im Winterhalbjahr.

- Schutz und Förderung von Hochstammobstgärten, Feldgehölzen und großen Einzelbäumen. Vermeidung von Lichtverschmutzung in potenziellen Jagdlebensräumen.

- Verzicht auf Einsatz von Pestiziden in Forstwirtschaft und Obstbau.