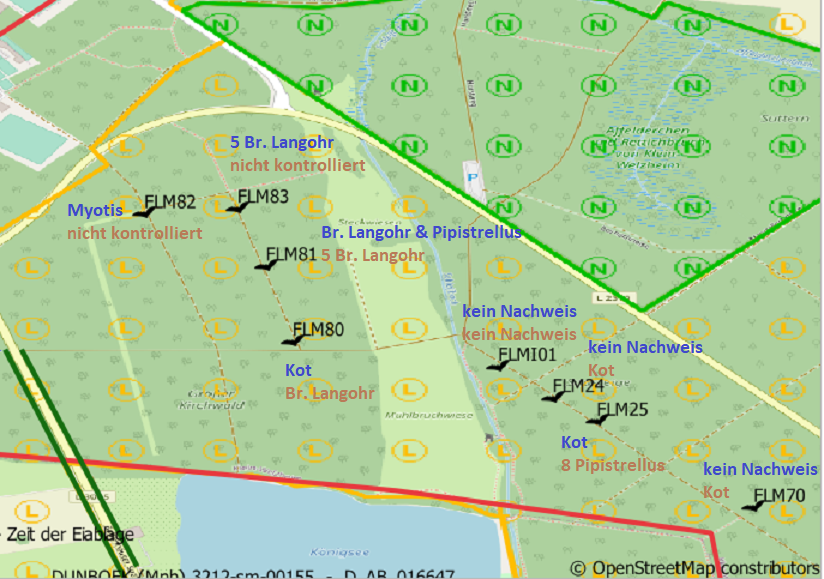

Am Dienstagabend haben wir auf einer Abendwanderung versucht festzustellen was noch an Fledermäusen fliegt. Ausgehend vom Vereinsheim der Pfadfinder sind wir zum Main und den Weg durch das NSG Bong’sche Kiesgrube die Straße zum Schwalbennest zurück. Die Ausbeute war mager. Zwei Rufkontakte von Mückenfledermäusen im Siedlungsbereich. Eine Zwergfledermaus am Main und ein Braunes Langohr kurz vor der Autobahnbrücke. Es scheint nun eifach schon zu kalt.