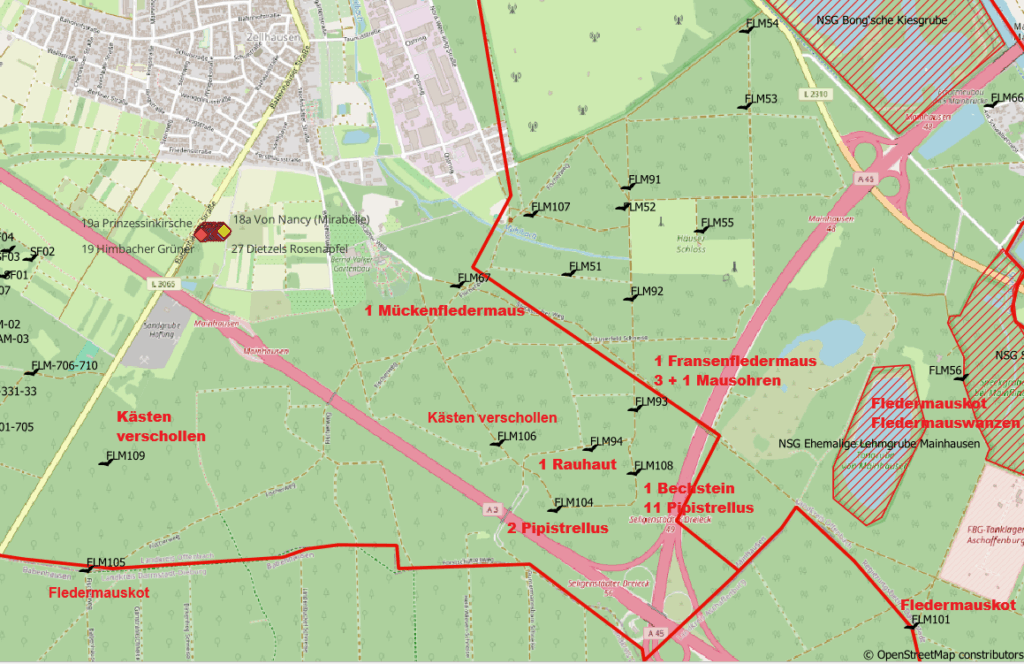

Dietmar und ich haben die Kästen in Mainhausen kontrolliert. Nächste Woche wollen wir die anderen Kästen kontrollieren.

Dietmar und ich haben die Kästen in Mainhausen kontrolliert. Nächste Woche wollen wir die anderen Kästen kontrollieren.

Nach dem Mulchen letzte Woche, bei dem ich mir einen Schneidezahn ausgeschlagen hatte, haben Dietmar und ich am 27.08.2025 die Pflege im NSG weitergeführt. Vor allem den ca. 50 cm hohen zerfaserten Baumstamm, den ich mit dem Vorderrad des Traktors erwischt hatte, haben wir abgesägt.

Ziel war es, die Brimbeere mit den Motorsensen zu mulchen. Bei 27 ° C etwas herausfordernd. Letzte Woche war ich mit dem Traktor in den Brombeeren festgefahren und war froh wieder herauszukommen.

Wahrscheinlich sind noch drei Arbeitseinsätze notwendig? Auch über die gemulchte Wiesenfläche müssen wir nochmal drüber gehen. Viele aufkommende Sträucher sind nicht restlos entfernt worden. Hier will ich mit dem Agria-Mulcher nochmal drüber gehen.

Die Wildschweinschäden gehen inzwischen über die gesamte Fläche. Die Mahd mit dem Balkenmäher ist kaum möglich.. Alle Apfelbäume tragen in diesem Jahr gut. Wieder Futter für die Wildschweine!

In der Wenckstraße in Steinheim wurde vor einem Gebäude ein adultes Männchen der Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) gefunden.

In der Regel nutzen Mopsfledermäuse abstehende Rinde und Baumrisse als Quartier. Die Wochenstuben sind eher klein mit bis zu 10 Weibchen. Männchen hängen den Sommer, wie bei vielen Fledermausarten, eher alleine rum. Der letzte Fotonachweis der Art in der Umgebung war ein überwinterndes Tier im Eingangsbereich der Talbrücke Marköbel in Hammersbach am 9.12.2019.

Um auszuschließen, dass weitere Mopsfledermäuse ihr Sommerquartier an diesem Gebäude gewählt haben, haben wir am Abend eventuelle Ausflüge am Gebäude mittels Fledermausdetektoren überprüft. Dabei ergaben sich keine weiteren Nachweise, so dass wir davon ausgehen, dass hier ein Einzeltier sein Unterschlupf gefunden hatte.

Mopsfledermaus beginnen bereits 30 Minuten nach dem Sonenuntergang auszufliegen, um auf Jagd zu gehen. Ihr Nahrungsspektrum ist eher eng. Sie jagt vor allem nachtaktive Kleinschmetterlinge, wie z. B. Zünsler und Flechtenbär. Es werden aber auch Mücken und andere Insekten mit weichem Körper gefressen, die deren eher schwache Kiefer bewältigen können.

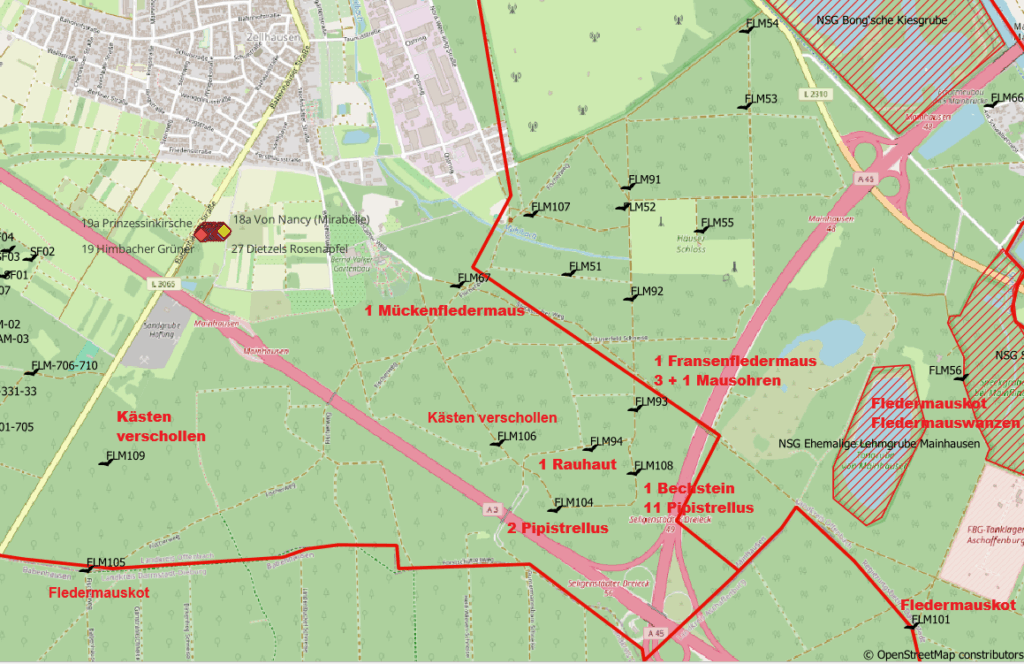

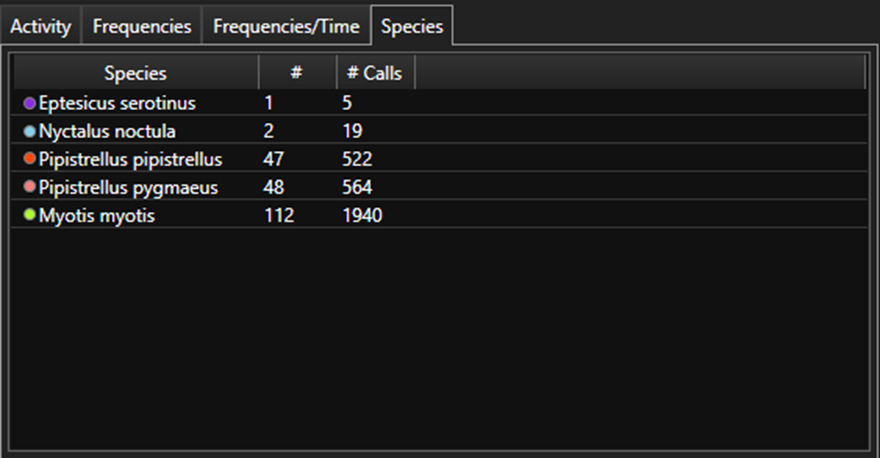

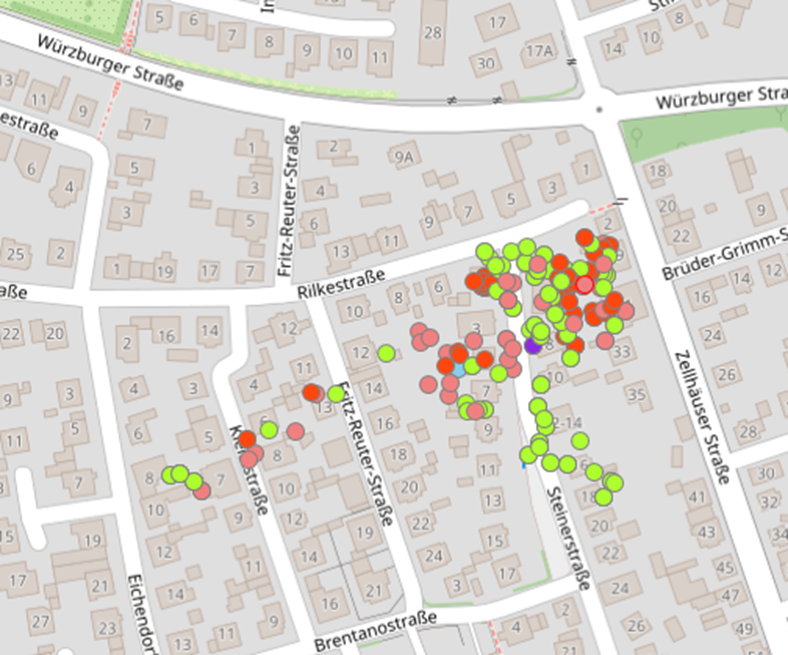

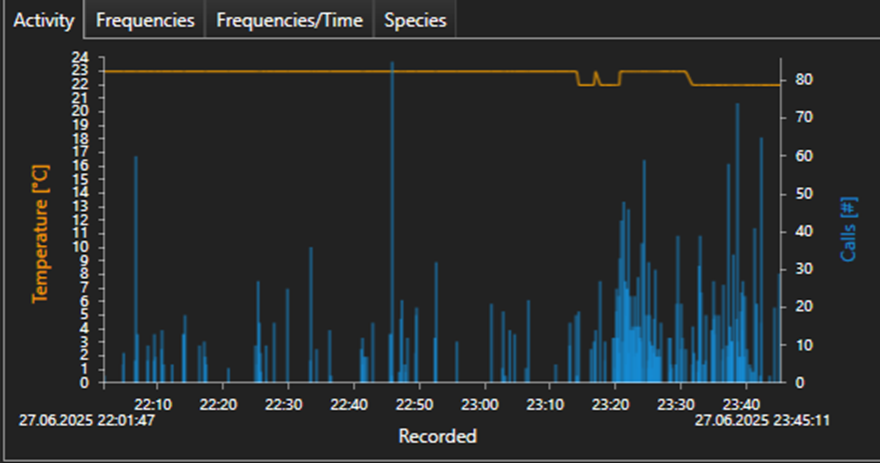

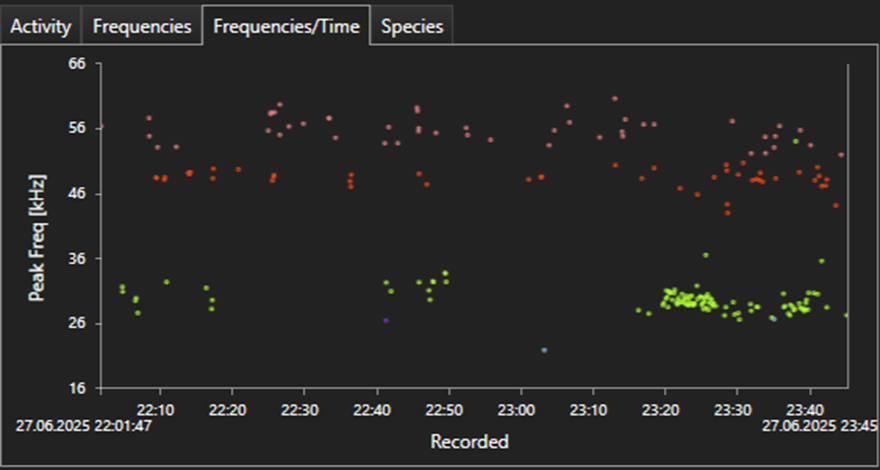

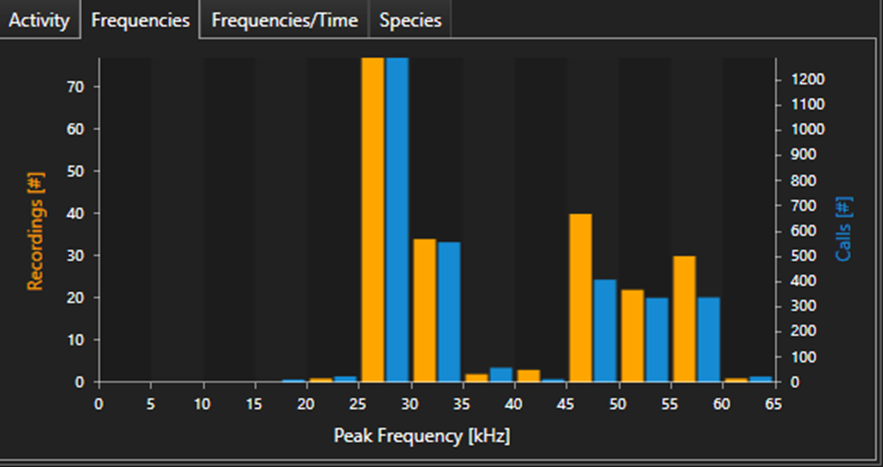

Da ich am 27. Juni 2025 zu einer Gebutstagsfeier eingeladen wurde, hatte ich meinen Batlogger dabei um im Laufe des Abends nach vorkommenden Fledermausarten zu suchen. Auffalend nach der Dämmerungsphase große Fledermäuse, die um das Haus flogen. Aus Zeitgründen habe ich die Daten erst heute ausgewertet. Auffällig: die meisten Rufe stammen vom Großen Mausohr.

Breitflügelfledermaus 1 Rufreihe mit 5 Rufen

Großer Abendsegler 2 Rufreihen mit insgesamt 19 Einzelrufe

Zwergledermaus 47 Rufreihen mit 522 Einzelrufen

Mückenfledermaus 48 Rufreihen mit 564 Einzelrufen

Großes Mausohr 112 Rufreihen mit 1940 Einzelrufen

Die Breitflügelbestimmung und eine Rufreihe des Abendseglers könnten auch fehlbestimmte Rufe des Großen Mausohres sein?

Zunahme der Rufakrivitäten nach 23:20 Uhr

Leider bin ich erst heute dazu gekommen die Rufe auszuwerten :(. Die Suche nach der Wochenstube wird wohl im nächsten Jahr erst starten können?

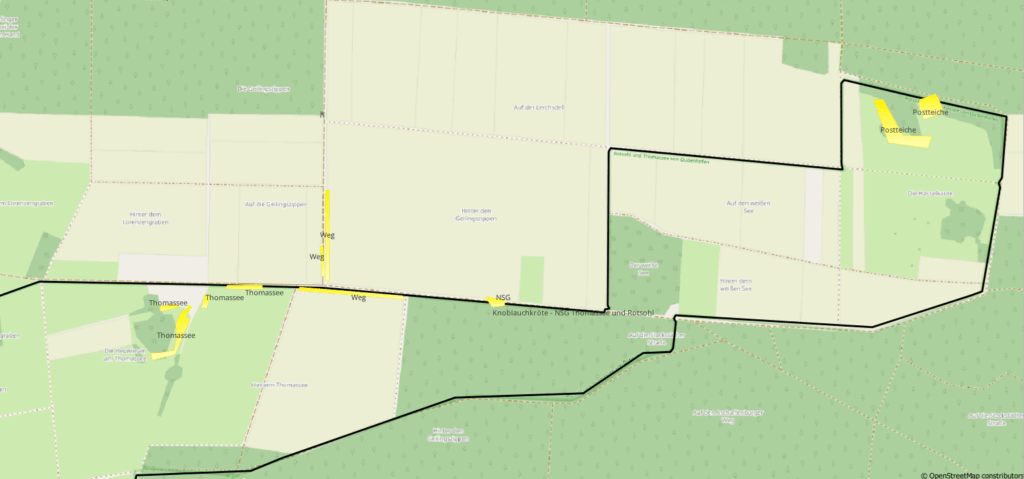

Mögliche Quartiere außer dem Bereich der Aufnahmen:

Der Bereich ist für ein Jagdgebiet für Große Mausohren eher ungeeignet. Die Wochenstube kann nicht weit weg sein?

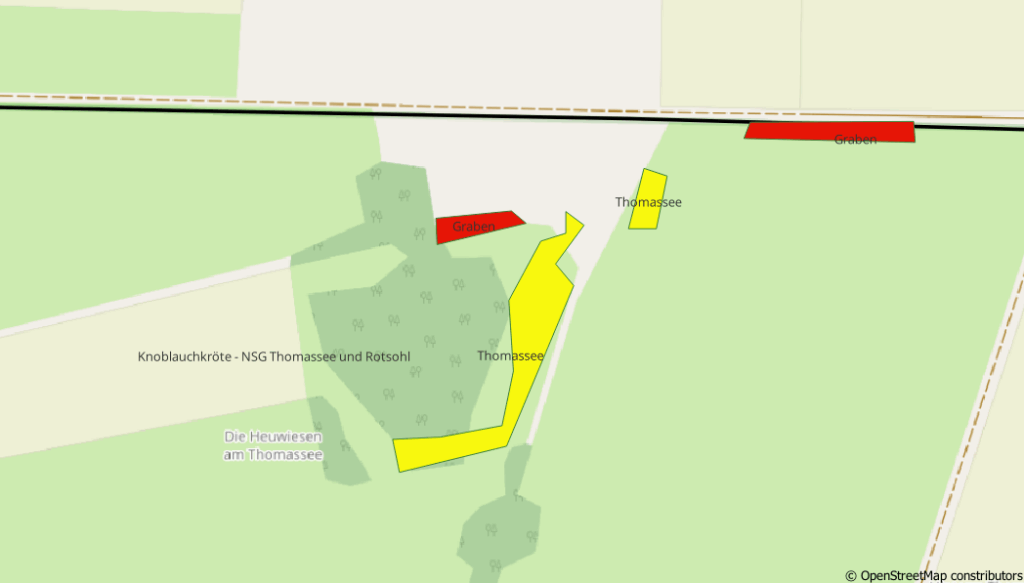

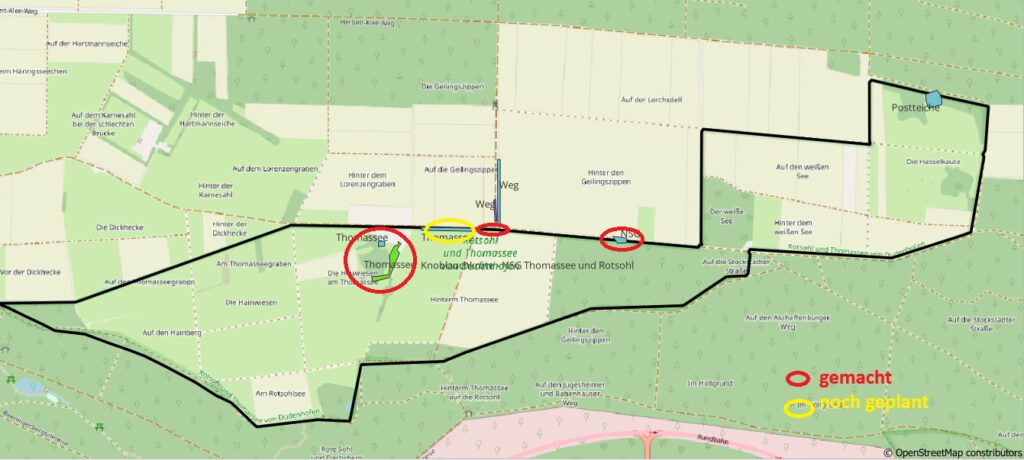

Problem: Riesen-Goldrute breitet sich aus im NSG Thomasseee und Rotsohl von Dudenhofen. Sie ist invasiv und unterdrückt die heimischen Pflanzengesellschaften.

Beschreibung und Problem der Pflanze: Die Riesen-Goldrute (Solidago gigantea) gehört zu den der Familie der Korbblütengewächse (Asteraceae). Wie die Kanadische Goldrute, wurde die Riesern-Goldrute aus Nordamerika eingeschleppt und verursacht heute erheblische Schäden in den heimischen Artengemeinschaften. Ihre Wuchshöhe liegt zwischen 50 bis 150 cm, in seltenen Fällen auch bis 2,50 cm. Die Stängel sind dicht beblättert und nur im Bereich des Blütenstands verzweigt, kahl, rot, oft bläulich bereift und höchstens im oberen Teil etwas behaart. Sie blüht von Ende Juli bis Oktober. Über ihre Wurzeln kann sie sich die Pflanze bis über 2 m im Umkreis ausbreiten, so dass sie in kurzer Zeit riesige Bestände bilden kann. Diese sind in der Regel dicht und unterdrücken die heimischen Pflanzen.

Bevorzugter Lebensraum: Man finden sie in verlichteten Auenwäldern, an Ufern und auf Schuttplätzen. Im NSG besonders in den Grabenbereichen und im Bereich der Teichufer. Sie dringt in den Waldbereich vor, was ihre Bekämpfung erschwert. Sie ist eine Zeigerpflanze für Lehm und reichlich vorhandene Nährstoffe.

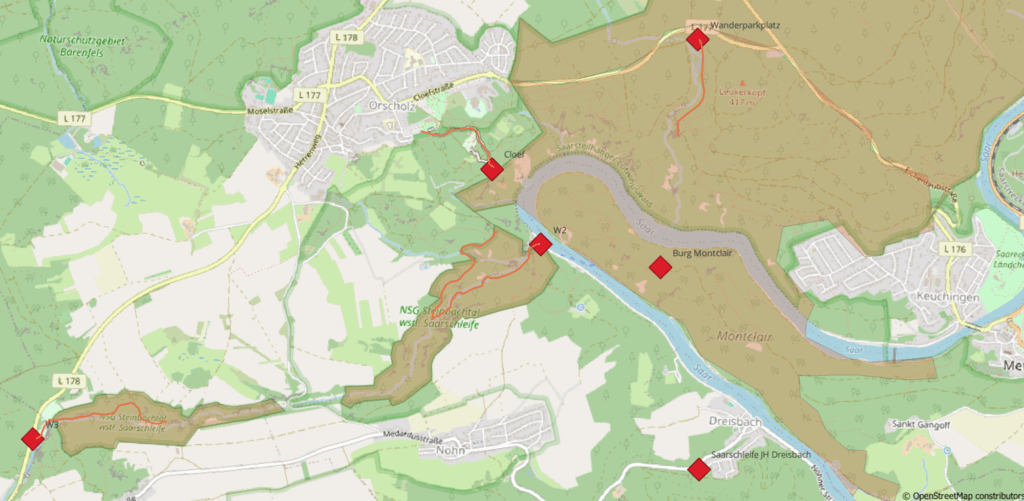

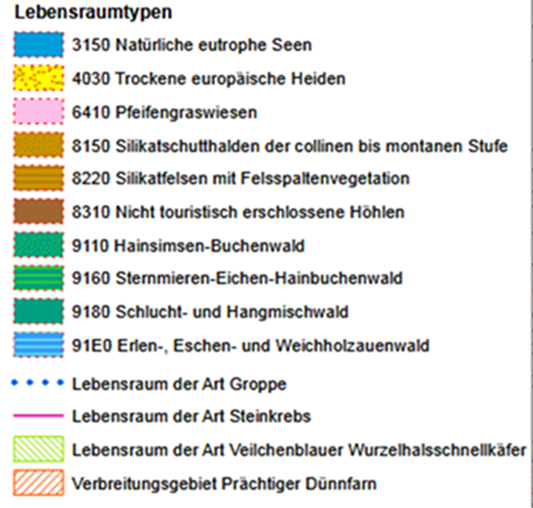

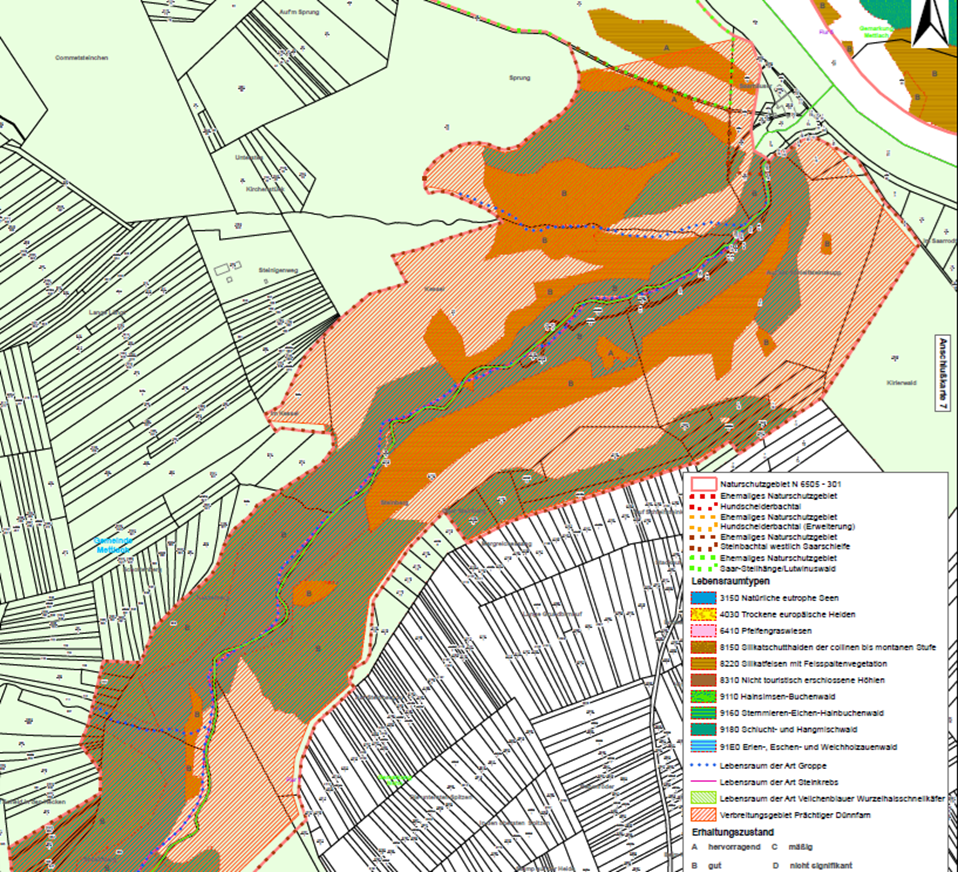

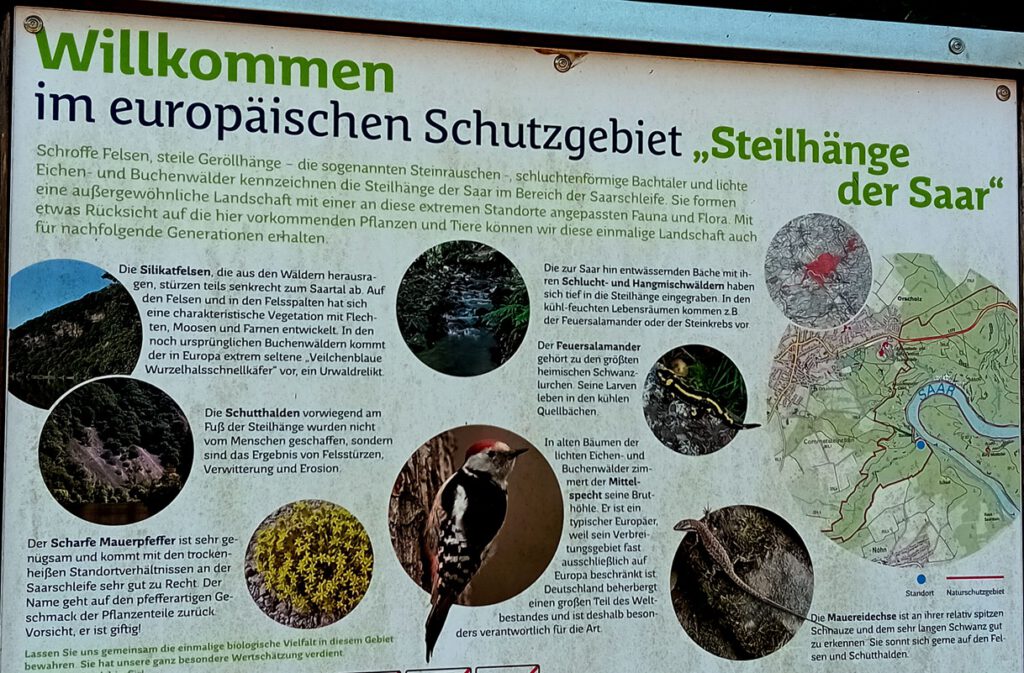

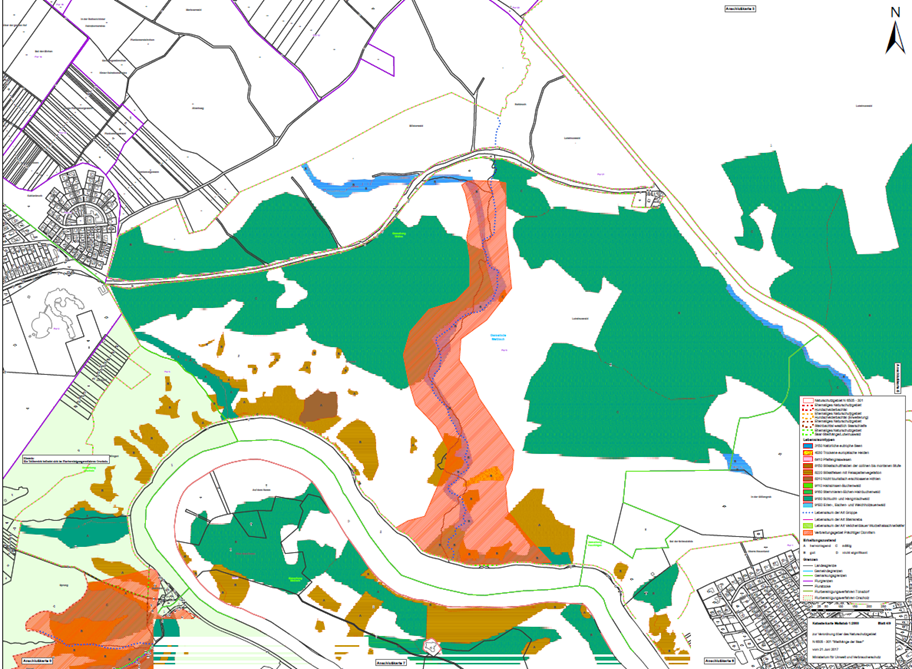

Besuch im Naturschutzgebiet N 6505-301 „Steilhänge an der Saar“.

§ 2 Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Erhaltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernetzung, der prioritären Lebensraumtypen:

9180 Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion

91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae),

Tilio-Acerion: Edelholzwälder mit Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Gemeiner Esche (Fraxinus excelsior), Berg-Ulme (Ulmus glabra) und Winter-Linde (Tilia cordata)

Alno-Padion: Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder

Alnion incanae: Schwarzerlen-Eschen- und Grauerlenwälder

Salicion albae: Weichholzaue

FFH-Lebensraumtypen im NSG (Verweise auf Informationen des HLNUG):

Prioritäre Arten (Verweise auf Informationen des HLNUG):

Brut-, Rast- oder Zugvogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie:

Gefährdeten Zugvogelarten nach Artikel 4 Absatz 2 der Vogelschutzrichtlinie:

Schutzzweck ist zudem die Erhaltung, Pflege und Entwicklung eines arten- und strukturreichen Landschaftsausschnitts mit Laubwaldgesellschaften unterschiedlicher Ausprägungen, naturnahen Bachläufen und offenen Lebensräumen des Taunus-Quarzits, welcher zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes beiträgt und einer Vielzahl von teils seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, wie z.B. Schwarzer Bär (Arctia villica), Mauer-Flechtenbärchen (Paidia rica), Lepeletier-Habichtskraut (Hieracium peleterianum), der Flechte Racodium rupestre sowie den Moosen Leptodontium flexifolium und Dicranium spurium einen geeigneten Lebensraum bietet.

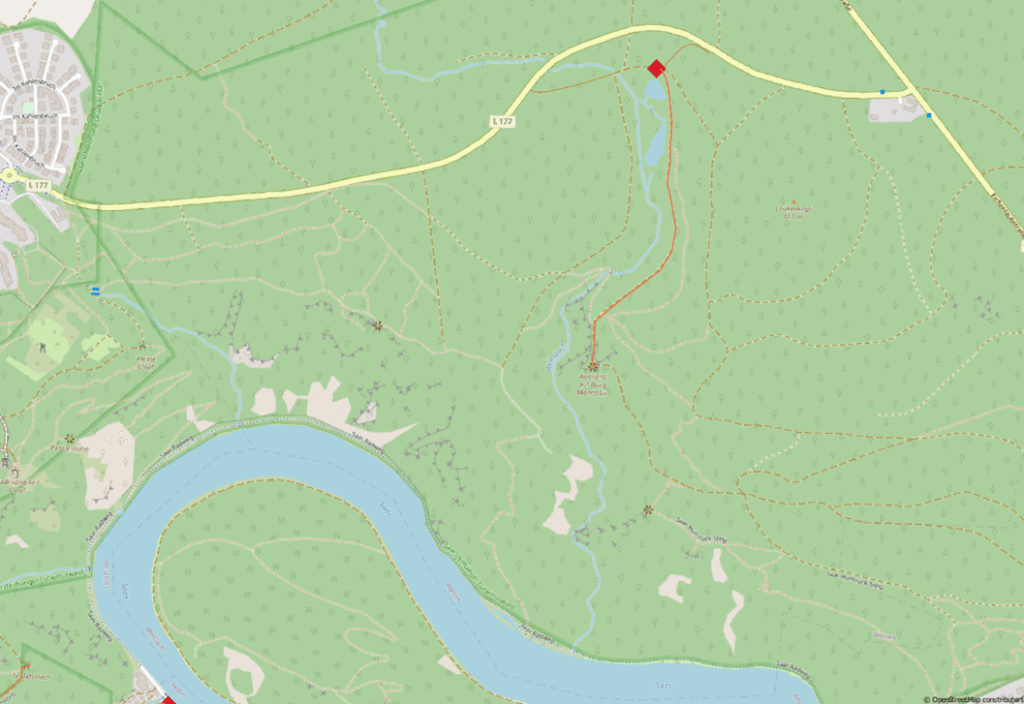

Der Weg war leider nicht zugänglich. Der Parkplatz gehörte mit dem anschliesenden Gelände einer esoterischenEinrichtung. 🙁

Wir sind den Weg bis zur „Holztreppe“ gelaufen. Der Weg war gut unterhalten und für den Massentourismus erschlossen. Für die Brücken war teilweise das Ufer des Steinbaches mit großen Steinen befestigt. Am Anfang des Weges stand ein Schild Waldlehrpfad. Das war aber leider der einzige Hinweis auf den in der Karte genannten „Vogellehrpfad“.

Hier hatten wir den Abzweig nicht so gefunden. Wegen der fortgeschrittenen Zeit waren wir den Weg dann nicht gelaufen.

Diese Woche hatten wir mit der Bekämpfung der Hohen Goldrute begonnen. Als Neophyt ist sie im NSG unerwünscht. Rund um den Thomassee und östlich des Thomassees haben wir die Bestände gemulcht. An den Postteichen wollen wir im nächsten Jahr tätig werden.

Alle Ferien wieder werden die Tafeln am Amphibienlehrpfad verschmiert. Jetzt sind wieder drei Tafeln mit Schwachsinn verziert.

Eine kleine Pipistrellus wurde heute von einer Schornsteinfegerin bei der Reinigung aus dem Kamin in Hainhausen geholt. Das stark verruste Tier hat ein größeres Loch im rechten Flügel und wird wohl ein paar Tage zur Regeneration bleiben müssen.